▬

Sobre el libro

↓

Este libro es resultado de una profunda investigación y tesis de posgrado altamente valorada por su originalidad sobre un tema de interés social y desde un enfoque antropológico que interrelaciona los temas de memoria, derechos humanos, pasado reciente y dictadura, política y religiosidad a través del estudio de la profusa narrativa de Alejandro Corchs, hijo de detenidos desaparecidos en la República Argentina, representante de la segunda generación de víctimas del terrorismo de Estado.

Contrariamente a lo acostumbrado en otros análisis de obras autobiográficas de víctimas, la autora desmenuza polémicamente y con respeto los contenidos filosóficos y argumentales que se encuentran en el relato de vida de Corchs, sus usos de la religiosidad y de la cultura ancestral para justificar el perdón sobre lo acontecido y asentar así, aún más, la cultura de la impunidad en Uruguay.

La presente investigación contribuye desde una perspectiva crítica al desarrollo interdisciplinario del campo de los estudios sobre el pasado reciente de nuestro país y su relación con el presente democrático así como reasume el compromiso ciudadano por la búsqueda de verdad, justicia y Nunca Más terrorismo de Estado.

Álvaro Rico

▬

Natalia Montealegre Alegría

Natalia Montealegre Alegría es antropóloga social, docente del Área de Derechos Humanos del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio e investigadora del Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República.

A través de su participación en el equipo de investigación Género, memoria y derechos humanos se ha especializado en el estudio del campo de la memoria y la segunda generación de víctimas del terrorismo de Estado en Uruguay.

Este volumen es producto de su tesis para la Maestría en Ciencias Humanas opción Antropología de la Región de la Cuenca del Plata de la misma universidad.

Este es un diccionario bastante atípico. En principio, se trata de una obra pensada para ayudar a los visitantes argentinos a comprender palabras y expresiones uruguayas como boniato, lampazo, champión o caldera. Pero ¿es solo eso?…

Su subtítulo, Pequeño diccionario ilustrado de uruguayismos para porteños, bien podría haber sido Pequeño diccionario para el desprolijo que todo rioplatense lleva dentro, y resultaría un buen complemento. O Pequeño diccionario para ar-mar tremendas polémicas en las tertulias de boliche con la barra de amistades, y resultaría un perfecto título futurológico. Pequeño diccionario para atizar sensi-bilidades varias, sin duda, también aplicaría.

La propuesta de Gustavo Fripp encierra todo eso y más, y nos invita incluso a participar activamente, sabiendo que pocas cosas suelen entusiasmar más a los hablantes de una lengua que discutir sobre ella, sobre el vocabulario propio y ajeno.

Por añadidura, el autor nos propone reencontrarnos con un estilo de humor irreverente, común en ambas orillas, que recupera la carcajada como una con-secuencia natural de la crítica y del ejercicio de mantener la mente afilada para resistir tiempos duros.

Gustavo Fripp Rojas

En realidad, no estudié periodismo ni nada de eso, ni nada de nada, en ningún lado, pero pasé algunos de los momentos más bonitos de mi niñez en un pueblito de Colonia llamado Florencio Sánchez, metido de cabeza en un galpón que estaba lleno de cajas de revistas viejas, con su particular olor a viejas. Olor que aún me sigue cautivando, y gracias al cual aprendí a escribir oraciones comprensibles para otros, con menos faltas de ortografía que los que redactan las noticias en diarios como El País o Clarín, pero estudiaron en universi-dades privadas, un suponer.

Mis primeras armas frente a la máquina de escribir las hice como editor de La Gaceta Callejera, un fanzine que recorrió las calles de la turbia Montevideo de 1992 y 1993, del cual se editaron diez números. A partir de 1995 participé en el parto del periódico Barrikada, de cuyo Consejo Editor formé parte, con algu-na que otra intermitencia, hasta 2005. Como aquello de la revolución no pintó, intenté aburguesarme sacando una revista de sátira política. Así que desde 2009 y hasta 2015 fui editor, coeditor, redactor responsable, jefe de redacción, de logística y de distribución, muy mal diseñador y mandadero de la revista Oligarca Puto! La experiencia fue notable y se agotaron los tirajes de la mayoría de los quince números que salieron.

En 2016 participé del grupo editor de Salado, Bo, un suplemento de cultura, políti-ca y sociedad que salió un par de veces con el semanario coloniense El Eco.

Colaboré en un par de oportunidades con la revista Lento, y unas cuántas veces más en La Diaria, redactando noticias relativas a Colonia. Asimismo, en la sección de humor.

En realidad, vivo gracias a otro oficio que tampoco estudié: el de cocinero. Trabajo en mi propio bo lichito, el cual estaba hasta hace poco en la hermosa Colonia del Sacramento, pero a raíz de los coletazos de la crisis argen-tina, que también golpeó a nuestro pue blo, tuve que mudar a Montevideo. Y aunque las milanesas me quedan muy ricas, detesto an-dar jediendo a frito.

Cuando los uruguayos vieron por primera vez a los británicos jugar al football, reaccionaron con asombro, curiosidad y burla. Sin embargo, poco después la novedad fascinaba a un número creciente de espectadores y los criollos comenzaban a practicarlo con variada fortuna.

A principios del siglo xx el nuevo sport ya se veía jugar con entusiasmo por los jóvenes en todos los barrios de la capital, y cinco años después se extendía desde Artigas hasta Rocha y des- de Colonia hasta Rivera. La rivalidad entre el team de los talleres de Peñarol y el Club Nacional despertó pasión, al igual que los matches con equipos de Buenos Aires. Atravesando ideologías y clases sociales, para 1915 el fútbol se había consolidado como el deporte más popular en todo el país y daba vida a una formidable generación de players que se consagraría en las olimpíadas de los años veinte y en el Mundial de 1930.

Este libro ofrece una visión actualizada e integrada de los inicios de ese proceso, bajo la triple mirada de lo histórico, lo estrictamente deportivo y lo social.

Juan Carlos Luzuriaga Contrera

Montevideo, 1956

Es licenciado en Historia y magíster en Cien- cias Humanas, opción Historia Rioplatense, por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la Repú- blica. En la misma facultad coordina el Grupo de Estudios de Fútbol del Uruguay.

Es docente en el Instituto de Profesores Artigas, en el Consejo de Formación en Edu- cación, en el Instituto Militar de Estudios Superiores y la Escuela de Guerra Naval, y en el Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes.

Integra la Asociación Uruguaya de His- toriadores, la Asociación de Historiadores e Investigadores del Fútbol Uruguayo y otras asociaciones de investigación histórica. Ha expuesto en congresos de historia militar y naval, deporte e inmigración en Uruguay, Argentina, Brasil y España.

Ha publicado libros sobre historia militar, institucional, deportiva, historia del fútbol y de la inmigración vasca; entre otros: Monte-video Cricket Club. Más de 150 años haciendo historia. 1861-2016 (MVCC, 2017) y El football del Novecientos. Orígenes y desarrollo del fútbol en el Uruguay. 1875-1915 (Taurus, 2009).

Alter es un vehículo que comparten y compartieron diferentes personas para poder decir cosas sobre su presente. Su historia no necesariamente requiere el hilo histórico para ser pensado. La intención de saltarse los recorridos en línea recta nos convoca siempre. Así que vayan disculpando. Porque, en definitiva, se pueden seguir los recorridos equívocos de las metáforas cotidianas, del cuelgue de los deseos, de los tiempos de la germinación, etc.

Alter es, en tanto produce y crea. Punto. No tiene meta ni destino cierto, solo un camino de experimentación. Como dijimos en el primer número, allá por 1989, somos «cuatro gatos sueltos» (aunque hayamos descubierto que las gatas y gatos sueltos son muchos). Y una publicación divisionista, porque nos pronunciamos en contra de esos amontonamientos grises y amorfos, de masa manipulable, que la izquierda se empeña en llamar «unidad». Nacimos como una publicación post fanzinera, de frontera, para caminar por los bordes y los pliegues. Sabemos que (todavía) la única libertad que posibilita el sistema es la desobediencia a sus imperativos.

¿Cuándo salimos? No hay fecha fija ni periodicidad. Salimos solo cuando tenemos algo que decir, en forma y contenido; cuando las palabras y las imágenes tramadas de determinada manera transforman a la revista en un arco tensado que dispara pensamientos. Los tiempos de la revista no son los de la coyuntura. No tiene necesidades de presencia política, ni de hoja de ruta. Quiere caminar por senderos y caminos propios sin transitar por las autopistas del poder. Entre los tiempos prematuros y los tardíos se mueve, sabiendo que los tiempos justos son los que conjugan el devenir individual con el colectivo, aquí y ahora. Son los tiempos de una revista caótica como la vida, donde cada número es un acontecimiento. Y todo lo contrario.

Crítico de la cultura política heredada de Occidente, Raúl Zibechi expone la diferencia radical entre la cosmovisión americana y la occidental, encontrando en ello un conjunto de lecciones para las prácticas emancipatorias y los movimientos antisistémicos, en tanto «es necesario apartarse de lo hegemónico para construir algo diferente».

Es una interpelación a la descolonización del pensamiento, lo que implica adentrarnos a esa cosmovisión cuyo ritmo, movimiento y dirección difiere no solo del progreso capitalista neoliberal, sino también de las clásicas tradiciones revolucionarias.

Zibechi comprende que el fundamento de experiencias emancipatorias no surge del ímpetu de cambiar el mundo, sino de crear uno nuevo. Y señala que «la creatividad, única actividad transformadora, no puede sino realizarse por fuera del sistema, en los márgenes del mundo realmente existente. En esas condiciones, lo creado puede ser realmente diferente a lo instituido. Y esa diferencia puede, quizá, modificar el equilibro del mundo. O, mejor, reequilibrar lo que el desarrollo y el capitalismo han trastocado, alterado, descompuesto».

Raúl Zibechi

Escritor y pensador-activista uruguayo, dedicado al trabajo con movimientos sociales en América Latina. Como periodista publica en el semanario Brecha (Uruguay), en La Jornada (México), Carta (Italia), The Guardian (Reino Unido) y en varias páginas web.

Sus últimos libros han sido Autonomía y emancipaciones: América Latina en movimiento y Dispersar el poder: Los movimientos como poderes antiestatales, publicados en trece países.

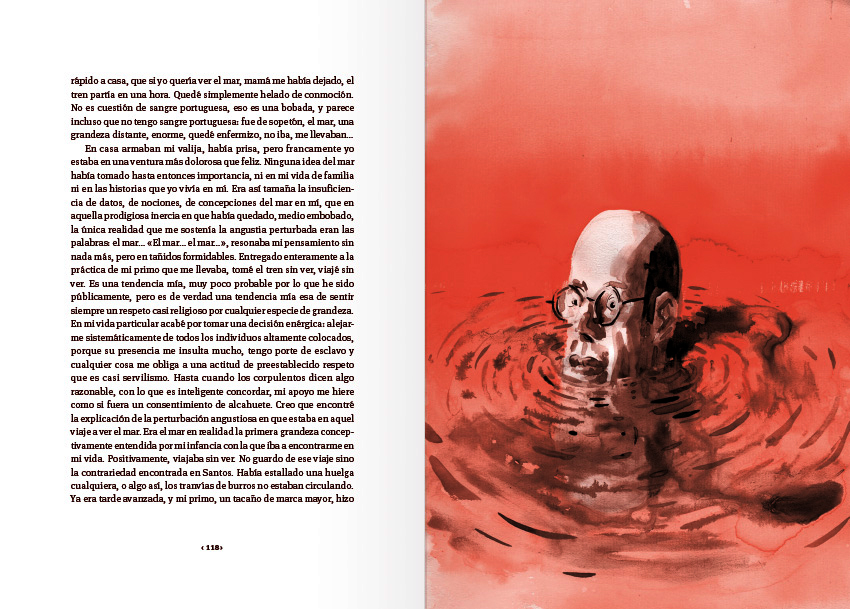

Las crónicas de Mário de Andrade (1893-1945), dan cuenta tanto de un paisaje exterior como de una mirada íntima. No se trata del registro que podría realizar una cámara objetiva dispuesta a explorar la realidad del mundo visible, sino de una experiencia privada que se proyecta sobre todas las cosas como una luz indirecta y reveladora. Así, el cronista se sube a un ómnibus en Sâo Paulo o a una barcaza que lo llevará a remontar el Amazonas, y su viaje siempre es doble, a la vez hacia afuera y hacia lo profundo, y no es posible diferenciar uno del otro. De Andrade es un finísimo observador capaz de perderse en ensoñaciones ensimismadas, ideas febriles, alucinadas, que repentinamente adquieren una brillante lucidez. El obsequio que cada uno de los textos seleccionados y reunidos aquí nos ofrece es participar de la forma en que una sensibilidad poderosa, delirante y lúdica permite que las fuerzas de la vida la atraviesen, eufórica y melancólicamente a un tiempo, sin contradicción alguna.

Rosario Lázaro Igoa (Salto, 1981)

Rosario es traductora literaria y periodista. Doctora en Estudios de la Traducción (UFSC, Brasil, 2015), defendió la tesis Crónica brasileña del Siglo XIX y principios del Siglo XX en castellano: una antología en traducción comentada. Obtuvo la Maestría en el mismo programa (2011) y el Diploma de Especialización en Traducción Literaria, Idioma Inglés (UDELAR, 2009). Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UDELAR, 2006). Del portugués al español, tradujo Mi alma es hermana de Dios de R. Carrero; Antonio de B. Bracher y Otra vida de R. Lacerda, además de cuentos de Dalton Trevisan y Raphael Montes, entre otros. Es colaboradora del periódico La Diaria y de la revista Lento. En prosa, publicó Mayito (2006), cuentos en antologías y Peces mudos (Criatura Editora, 2016).

Martín Verges Rilla (Montevideo, 1975)

Martín es artista plástico. Realizó exposiciones individuales en Montevideo, Porto Alegre, París, Buenos Aires, Lima, San Martín de los Andes y Asunción. Participó en la 1.a Bienal de Montevideo, en la 1.ª y 7.ª Bienal de Artes Visuales del Mercosur en Porto Alegre y V Bienal Internacional de Pintura de Cuenca. Primeros premios: Zonamérica, Paul Cézanne, Fondos Concursables para la Cultura, 50.º y 51.º Salón Nacional de Artes Plásticas y Visuales, Banco Hipotecario del Uruguay. Como ilustrador exhibió su trabajo en la Maison des Auteurs en el 35.º Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême, colaboró en el afiche de la película Whisky, en el disco Amanecer Búho, en el libro Lavaca, historia de una vida en común y publicó el volumen Dibujar animales para Cattellan Ediciones.

Las fotografías de este libro guardan un doble secreto; una increíble historia de resistencia y tenacidad. Los negativos, escondidos por Aurelio en 1973 para evitar que las fuerzas represivas los destruyeran, fueron recuperados 30 años después.

La humedad del escondite, en vez de estropearlos, selló las latas y los mantuvo a salvo. Ya vuelto del exilio, Aurelio los buscó en varias oportunidades en el lugar donde los había ocultado y sus alrededores, sin lograr encontrarlos. Un niño los descubrió. Jugaba con ellos sin que nadie supiera y volvía a dejarlos donde los había hallado. Un día el niño, ya grande, se encuentra con un fotógrafo, le cuenta su historia y este ata cabos. Aurelio nunca perdió la esperanza de recuperar esta porción de historia en formato de negativos que vencieron el tiempo y las dificultades.

Todas estas fotografías fueron tomadas, desde 1957 a 1973, para el diario El Popular en su primera época hasta su clausura por la dictadura cívico-militar. Son imágenes que nutren la memoria colectiva sobre la historia de las peripecias de un pueblo en su lucha por lograr mejores condiciones de vida y su resistencia ante el autoritarismo.

Aurelio González

Nacido en Uad Lau (Marruecos) el 14 de noviembre de 1931. Llega a Uruguay el 14 de noviembre de 1952 de una forma poco convencional: como polizón en un barco de pasajeros de bandera italiana.

Sus primeros trabajos fueron en fábricas metalúrgicas y obras de la construcción. Se vinculó con la fotografía de manera casual, pero aprendió el oficio y terminó dedicándose a esta actividad. Se inició como fotógrafo de prensa en el diario Justicia en 1955.

En 1957 ingresó al diario El Popular, hasta su clausura por la dictadura cívicomilitar en 1973.

En 1975 fue detenido por las Fuerzas Conjuntas. En septiembre de 1976 sale de Uruguay hacia México como exiliado. Su exilio transcurre durante nueve años entre México, España y Holanda.

Regresa a Uruguay en octubre de 1985. Vuelve a trabajar en diarios (La Hora y La Hora Popular).

En marzo del 2006, el Centro de Fotografía (CdF) de la Intendencia de Montevideo lo homenajea realizando una exposición de fotos sobre el golpe cívicomilitar de junio de 1973. Ese mismo mes de marzo, después de años de búsqueda, fue hallado el archivo fotográfico del diario El Popular que el propio Aurelio González había escondido el 6 de julio de 1973 para evitar que cayera en manos de la dictadura.

Esas fotos recuperadas fueron expuestas en sindicatos, facultades, liceos y escuelas, tanto de Montevideo como del interior de la República, y también en el anexo del Palacio Legislativo, en una muestra organizada por la presidencia de la Cámara de Diputados. En distintas intendencias y centros culturales del interior: Salto, Paysandú, Fray Bentos, Tacuarembó, Rocha, San José, Florida, Maldonado, Mercedes, Canelones, Juan Lacaze, La Paloma, Piriápolis, Pan de Azúcar, Las Piedras, Santa Lucía, Atlántida, Tala, Montes, hubo exposiciones de estas fotos.

En el exterior se expusieron en México, La Habana, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Pernambuco, Madrid, Barcelona, Vigo, Ginebra, Ámsterdam, Maastrich, Lisboa, Grenoble, París. En el año 2007, la organización Lolita Ruibal le otorgó el premio Morosoli de Plata en fotografía, en la ciudad de Minas.

En el año 2010, la Junta Departamental de Montevideo le otorgó el título de Ciudadano Ilustre de Montevideo.

Se han realizado tres documentales vinculados al archivo y a su trabajo: Testigos, A las cinco en punto, Al pie del árbol blanco, además de diversos cortos.

En octubre del 2006, la editorial Trilce, con la pluma de la periodista y escritora María Esther Giglio, escribió un libro sobre la vida de Aurelio González titulado: Aurelio el fotógrafo: la pasión de vivir.

En 2011 y 2012 el CdF publicó el libro Fui testigo. Una historia en imágenes, con textos y selección de fotos de Aurelio González.

«La historia de los anarquistas es la historia de las experiencias migratorias», ha dicho Christian Ferrer y son los inmigrantes quienes actualizan de mejor modo aquel pasaje evangélico en el que se afirma a Nicodemo que todos tenemos derecho a un segundo nacimiento. Rafael Barrett «nació con veintisiete años y murió con siete», afirma Santiago Alba. Rafael y Luce Fabbri, inmigrantes europeos en América, personifican la trayectoria de las ideas anarquistas, originadas en el viejo continente, pero que al tocar estas tierras adquirieron un valor y sentido renovado. Es por esto que ambos son pensadores latinoamericanos, ya que, pese a los lugares de nacimiento y los importantes años de formación que tuvieron en Europa, la mayor parte de sus producciones intelectuales fueron creadas en y desde América Latina.

Gerardo Garay Montaner (1975). Es docente de filosofía y trabaja en enseñanza media desde hace varios años; es también licenciado en educación y magister en ciencias humanas. Actualmente se desempeña en el Departamento de Historia y Filosofía de la Educación de la Universidad de la República. En el último tiempo sus preocupaciones han estado orientadas al estudio del aporte del movimiento anarquista a la educación uruguaya.

La naturaleza es bella y salvaje, pero a la vez muy frágil. Cada vez se hace mas tarde para reaccionar en su cuidado y protección. Cada generación debería comprometerse a entregar a la siguiente un mundo mejor.

Este libro es el resultado de kilómetros de caminatas y largas horas de paciente espera, pero sobre todo es el resultado de una profunda pasión, respeto y amor por la naturaleza.

Javier Flániguen

Nací el 11 de setiembre de 1964 en Melo, capital del departamento de Cerro Largo, ciudad donde aún vivo. Reparto mi tiempo libre entre mi familia y la fotografía, actividad a la que no tengo bien claro cómo llegué pero que hoy es parte muy importante de mi vida. Tal vez el puntapié inicial lo di cuando adolescente; cursaba el tercer año de liceo y participé en un concurso de preguntas y respuestas en la TV local. En ese entonces ni soñaba con tener una cámara fotográfica, pero en un momento debí elegir entre dos posibles premios: un perfume y un rollo de fotos. Aún hoy no me gustan los perfumes…

Estas trece historias, aunque noveladas, no son ficción. Son gestas de hombres y mujeres reales, personajes singulares que vivieron intensamente su tiempo y se rebelaron, con su acción y pensamiento, contra toda forma de poder.

No están todos; en vez de trece, deberían ser miles. No fueron héroes ni santos de la anarquía, pero tampoco bandidos ni aventureros; solo hombres y mujeres de carne y hueso. Fueron luchadores con los que es posible tener resonancias, para afirmar hoy creativamente una acción y un pensamiento contra un salvaje capitalismo global que nos desafía.

En estas historias se reúnen príncipes y educadores, obreros y campesinos, agitadores y pensadores, poetas, artesanos, sindicalistas y vindicadores que componen este gran archipiélago de anarquismos de los siglos XVIII, XIX y XX.

Hugo Fontana une literatura y vida, despliega relatos que nos llevan a un intenso recorrido de un continente a otro, en tiempos distintos, y nos presenta a los protagonistas que recrean el movimiento libertario de esas épocas, manteniendo el hilo conductor de la esencia anarquista: la lucha por la libertad.

Hugo Fontana (Canelones, 1955) es escritor y periodista. Ha publicado poesía, cuentos, novelas y trabajos de investigación. Obtuvo en dos ocasiones la Medalla de Oro Morosoli (Premio Narradores de Banda Oriental - Fundación Lolita Rubial, en 2001 y 2003) por los libros de cuentos Oscuros perros y Quizás el domingo, el primer premio en narrativa de la Intendencia de Montevideo (1997) por Las historias más tontas del mundo, y fue dos veces finalista del Premio Juan Rulfo Radio France International en novela corta (2007) y cuento (2009). Entre sus novelas más destacadas figuran El crimen de Toledo, Veneno, La última noche frente al río, La piel del otro (La novela de Héctor Amodio Pérez), El noir suburbano y Barro y rubí. Es autor del libro Historias robadas. Beto y Débora, dos anarquistas uruguayos.